C’è un fenomeno in corso sopra le nostre teste che merita attenzione. Ogni giorno, da diversi mesi, tra uno e quattro satelliti Starlink rientrano nell’atmosfera terrestre e si disintegrano. Non è un incidente, non è un malfunzionamento: è la normale gestione della più grande costellazione satellitare mai costruita dall’umanità. SpaceX sta sostituendo i satelliti di prima generazione con modelli più avanzati, lanciando fino a cinquanta nuovi apparecchi ogni settimana per mantenere attiva una flotta di ottomila unità. Una sorta di rottamazione spaziale su scala industriale, con un piccolo problema: nessuno aveva veramente calcolato le conseguenze ambientali di questa operazione.

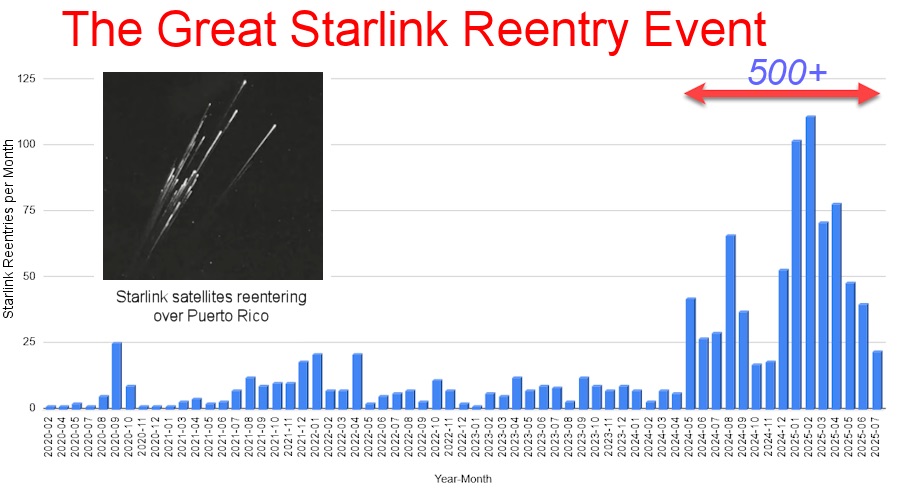

I numeri non mentono: prima del 2019, quando SpaceX ha iniziato a lanciare i primi Starlink, solo quaranta o cinquanta satelliti rientravano nell’atmosfera ogni anno a livello globale. Tra dicembre 2024 e luglio 2025, SpaceX ha fatto rientrare più di 525 satelliti in soli sei mesi. L’equivalente di dieci anni di rientri concentrati in metà anno. Ogni satellite che si disintegra rilascia circa trenta chilogrammi di ossido di alluminio nell’alta atmosfera, una sostanza nota per contribuire all’erosione dello strato di ozono. Le rilevazioni mostrano un aumento di otto volte dei livelli di ossidi metallici nella stratosfera tra il 2016 e il 2022, e l’ondata attuale di rientri sta peggiorando significativamente questa situazione.

L’esperimento involontario

SpaceX è americana ma sono americani anche gli scienziati che stanno conducendo analisi indipendenti per verificare quel che succede sopra le nostre teste. Come Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, che ha definito questa fase come un gigantesco esperimento non controllato di chimica atmosferica. Le particelle metalliche rilasciate dai satelliti in disintegrazione possono persistere a lungo nell’alta atmosfera (si parla di anni), alterando la chimica stratosferica in modi che solo adesso gli scienziati stanno cominciando a comprendere.

Ci sono anche le prime rilevazioni scientifiche che provano il cambiamento in atto. Nel febbraio 2023 la Nasa ha fatto volare un aereo WB-57 a oltre diciottomila metri di quota sull’Alaska per raccogliere aerosol stratosferici. I risultati hanno mostrato che il dieci percento delle particelle campionate conteneva alluminio e altri metalli provenienti dalla combustione dei satelliti. Prima dell’era delle megacostellazioni, i detriti spaziali che rientravano erano principalmente di origine naturale: meteoriti composti prevalentemente di roccia. Adesso la composizione chimica dell’alta atmosfera sta cambiando rapidamente, con una predominanza crescente di materiali metallici di origine artificiale.

Le simulazioni condotte dagli scienziati del Noaa (l’Amministrazione Nazionale per gli Oceani e l’Atmosfera degli Stati Uniti) non sono affatto positivi. La polvere spaziale ricca di alluminio potrebbe riscaldare la stratosfera e la mesosfera fino a un grado e mezzo centigrado, rallentare il vortice polare meridionale e potenzialmente alterare i modelli meteorologici globali. Non si tratta di fantascienza ma di proiezioni basate su dati reali e tendenze osservabili.

Sarebbe già grave così, ma il problema è che il quadro si aggraverà: le stime indicano che entro il 2040 potrebbero essere in orbita più di sessantamila satelliti, appartenenti a diverse compagnie che competono per fornire connettività globale. Se il tasso di sostituzione e dismissione rimarrà quello attuale, la quantità di detriti satellitari e residui metallici nell’atmosfera potrebbe eguagliare quella della polvere meteorica naturale, con conseguenze sul clima ancora tutte da valutare.

Il vuoto normativo orbitale

La questione solleva problemi che vanno oltre l’ambito strettamente ambientale e toccano la governance dello spazio. Le normative internazionali attuali sono basate su trattati stipulati negli anni Sessanta, quando lo spazio era dominio esclusivo di superpotenze statali e il numero di satelliti in orbita si contava nell’ordine di qualche decina. Nessuno aveva previsto né lo sviluppo tecnologico che avrebbe permesso a una singola azienda privata di lanciare migliaia di satelliti, né l’emergere di imprenditori visionari come Elon Musk capaci di rivoluzionare interi settori industriali con nuovi modelli di business. La copertura a tappeto con satelliti semplificati e prodotti in serie, quasi modulari, usa e getta, basati sull’idea dell’economia di scala per lo sviluppo e la realizzazione, ha ridotto enormemente il costo di ogni satellite ma saturato i cieli. E i concorrenti di Elon Musk (la Cina, Jeff Bezos) non possono che seguire la stessa strada, se vogliono competere.

La Federal Aviation Administration e altre agenzie spaziali internazionali stanno cercando di adeguare le regole, imponendo limiti più stringenti sui tempi di dismissione dei satelliti e standard di sicurezza più rigorosi. Tuttavia, il processo normativo fatica a tenere il passo con la rapidità dell’innovazione tecnologica e dell’espansione commerciale dello spazio, soprattutto quando la velocità di sviluppo estrema è parte integrante del business model.

Se guardiamo a quel che succede da una prospettiva storica, il caso Starlink dimostra anche che lo spazio orbitale adesso è diventato un terreno di competizione geopolitica. Gli Stati Uniti, attraverso SpaceX, hanno acquisito un vantaggio strategico sostanziale nel controllo delle infrastrutture di comunicazione globale. La Cina sta sviluppando proprie costellazioni satellitari e proponendo regolamentazioni alternative, come le zone di pulizia spaziale. L’Unione europea cerca di non rimanere indietro con i propri progetti. Ma l’assenza di un quadro normativo globale efficace rischia di trasformare l’orbita terrestre in un far west tecnologico, dove ciascun attore agisce secondo le proprie regole e i propri interessi. La frammentazione normativa e le difficoltà diplomatiche negli accordi multilaterali sono destinate ad aumentare, mentre la finestra temporale per intervenire si restringe progressivamente.

Il prezzo nascosto del progresso

I numeri dimostrano ancora una volta che ci sono sempre due facce di ogni fenomeno. Se da un lato Starlink ha portato internet veloce in zone remote del pianeta, ha fornito connettività durante emergenze e conflitti, ha dimostrato come la tecnologia possa superare barriere geografiche. Dall’altro ha un modello di business basato su un uso estremo delle risorse spaziali che ha un impatto ambientale significativo.

In un pianeta in cui, come sappiamo da tutte le ricerche scientifiche, il cambiamento climatico è arrivato a livelli di guardia, l’equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela ambientale è una questione centrale che richiede risposte urgenti. Servono regolamentazioni, controlli internazionali, meccanismi di responsabilità per le aziende, anche quelle che operano nello spazio. E serve soprattutto capire come fare a cogliere i frutti del progresso, come la connettività ovunque sul pianeta, senza produrre danni irreparabili. La pioggia quotidiana di satelliti sopra le nostre teste è un segnale d’allarme che non possiamo più ignorare.

Alcune fonti di questo articolo:

- https://americanbazaaronline.com/2025/10/09/starlink-satellites-falling-to-earth-daily-up-to-two-reenter-the-atmosphere-every-day-468559/

- https://www.the-independent.com/space/elon-musk-starlink-satellites-deorbit-b2842265.html

- https://hothardware.com/news/falling-spacex-satellites-are-turning-into-fireballs-every-day

- https://spaceweatherarchive.com/2025/02/19/unprecedented-starlink-reentries/

- https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/1mjaudr/the_great_starlink_reentry_event/

- https://thedebrief.org/expert-warns-starlink-satellites-are-falling-to-earth-daily-should-we-be-worried/

- https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/1mjaudr/the_great_starlink_reentry_event/

- https://www.indiatoday.in/science/story/elon-musks-starlinks-are-crashing-120-satellites-fell-from-space-in-january-2025-2675649-2025-02-06

- https://www.frontiersin.org/journals/astronomy-and-space-sciences/articles/10.3389/fspas.2025.1572313/full

- https://www.techno-science.net/en/news/warning-massive-starlink-satellite-reentry-N27241.html