Il 31 gennaio del 1976 Rai 2, il secondo canale della televisione di Stato italiana, trasmise una serie televisiva che aveva co-prodotto intitolata “Spazio 1999”. È una delle prime grandi serie di fantascienza (è disponibile gratuitamente sull’app RaiPlay) e parte da una premessa molto semplice: nel “futuro” del 1999 (la serie è del 1976), un’esplosione nucleare nei depositi di scorie radioattive sulla base lunare Alpha fa uscire la Luna dalla sua orbita terrestre, spingendo i 311 abitanti della base in un viaggio nello spazio profondo. Sotto il comando di John Koenig e usando le loro piccole astronavi-shuttle, le mitiche Aquile, i membri della piccola base vivono due stagioni di avventure, per un totale di 48 episodi.

Non c’entra nulla, ma per la prima volta da quando la coppia creativa composta da Gerry e Sylvia Anderson aveva immaginato l’incidente nucleare sulla superficie della Luna, stiamo pensando di portare un reattore sul suolo del nostro satellite naturale con lo scopo di alimentare la futura base americana.

Il piano della NASA

La notizia è del luglio 2025, quando una direttiva del Segretario americano dei trasporti nominato da Donald Trump che sta esercitando anche il ruolo di numero uno della NASA, Sean Duffy, ha dato il via libera al progetto più ambizioso dai tempi della missione Apollo: “Fission Surface Power“, il progetto per costruire e installare un reattore nucleare sulla superficie lunare entro cinque anni. Non si tratta di fantascienza, ma della nuova frontiera della competizione spaziale globale.

L’obiettivo è chiaro quanto audace: arrivare prima di Cina e Russia nel controllo delle risorse lunari. Se tutto andrà secondo i piani, entro il 2030 gli Stati Uniti avranno la prima centrale atomica funzionante a 384.400 chilometri dalla Terra.

Il reattore progettato dalla NASA dovrà produrre almeno 100 kilowatt di energia elettrica, sufficienti ad alimentare 70-80 case terrestri ma fondamentali per sostenere una base lunare permanente. Le dimensioni saranno compatte, pensate per resistere a temperature che oscillano tra il calore diurno e i -200°C della notte lunare. Il sistema dovrà funzionare in completa autonomia per almeno dieci anni, senza alcun intervento umano diretto. La collaborazione coinvolgerà NASA, Dipartimento dell’Energia americano e industrie private specializzate in tecnologie nucleari spaziali.

La destinazione scelta è il Polo Sud lunare, area strategica ricca di ghiaccio d’acqua, la risorsa più preziosa per la sopravvivenza umana e la produzione di carburante per razzi. Adesso la NASA deve nominare un responsabile del progetto e poi lanciare una gara aperta alle aziende per proporre soluzioni tecnologiche innovative. Il costo stimato si aggira sui tre miliardi di dollari in cinque anni, una cifra importante ma giustificata dall’importanza strategica della missione.

Il lancio avverrà attraverso il programma Artemis, con l’installazione automatizzata del reattore senza intervento diretto degli astronauti.

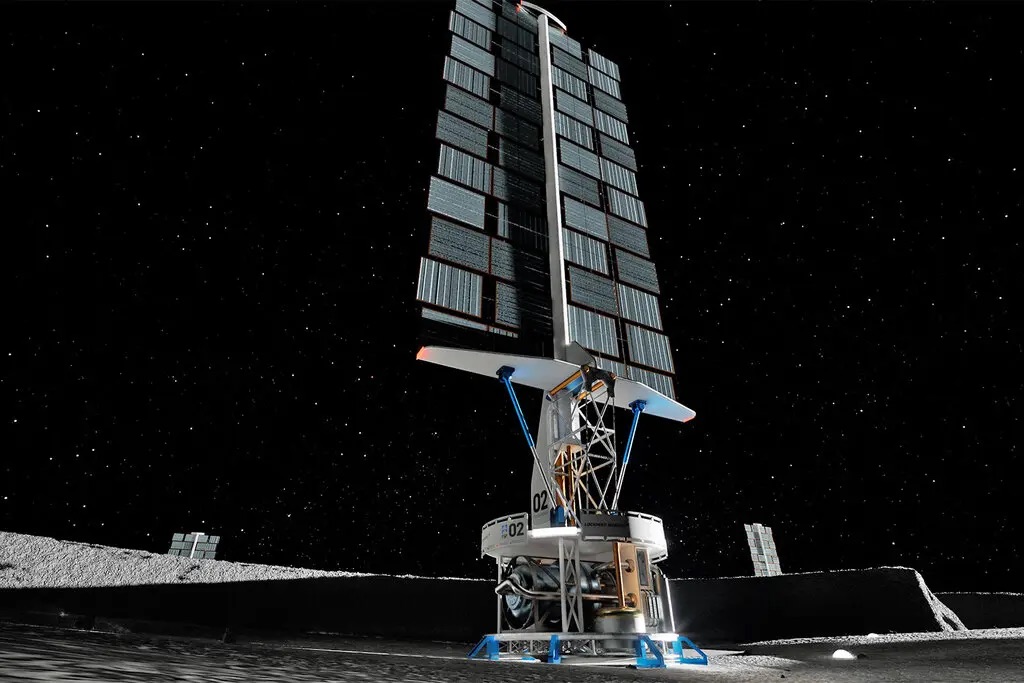

Il dilemma energetico lunare

La scelta nucleare rispetto ai tradizionali pannelli solari nasce da una semplice constatazione astronomica: sulla Luna il giorno e la notte durano ciascuno quattordici giorni terrestri. Durante la lunga notte lunare, i pannelli solari diventano completamente inutili, lasciando al buio qualsiasi insediamento umano. Le batterie, per quanto avanzate, non possono garantire due settimane di autonomia per sistemi complessi come quelli necessari alla sopravvivenza umana. Il nucleare, invece, offre una fonte di energia continua, stabile e indipendente dalle condizioni ambientali.

Un reattore da 100 kilowatt può alimentare sistemi di supporto vitale, strumentazione scientifica, apparecchiature per l’estrazione di risorse e futuri impianti di produzione. L’energia nucleare diventa così il prerequisito essenziale per trasformare la Luna da meta di brevi visite a base operativa permanente. Senza una fonte energetica affidabile, il sogno di colonie lunari stabili rimarrebbe lettera morta. La NASA ha calcolato che solo l’energia atomica può garantire l’autonomia necessaria per missioni di lunga durata e operazioni industriali sul satellite.

Il progetto nucleare della NASA

| Aspetto | Cosa significa | Perché è importante | Sfide principali |

|---|---|---|---|

| Energia continua e affidabile | Fornire energia 24/7 per una base lunare | Necessaria per la vita umana e le attività | Luna ha notti lunghissime (14 giorni bui) e temperature estreme |

| Resistenza alle condizioni lunari | Progettare un reattore che funzioni sulla Luna | Garantire sicurezza e funzionamento duraturo | Temperature altissime e bassissime, vuoto spaziale, radiazioni |

| Installazione e operatività | Portare e attivare il reattore sulla Luna | Rendere possibile la presenza umana stabile | Rischi durante lancio e atterraggio, autonomia di 10 anni |

| Impatto strategico | Controllare risorse chiave come acqua e suolo | Garantire leadership degli Stati Uniti nello spazio | Competizione con Cina e Russia, tensioni geopolitiche |

| Sicurezza e prevenzione rischi | Minimizzare il rischio di incidenti nucleari | Proteggere gli astronauti, i futuri insediamenti e la Terra | Evitare contaminazioni e incidenti durante tutte le fasi |

La sfida tecnica più complessa riguarda il raffreddamento del reattore nel vuoto spaziale: sulla Terra l’atmosfera e l’acqua dissipano il calore in eccesso, sulla Luna servono enormi radiatori per irradiare il calore direttamente nello spazio. Il reattore dovrà operare a temperature più elevate rispetto ai sistemi terrestri e resistere alle radiazioni cosmiche, ai micrometeoriti e ai frequenti terremoti lunari.

Il trasporto rappresenta un’altra sfida critica: il reattore verrà lanciato in stato “non attivato” per evitare contaminazioni radioattive in caso di incidente durante il volo. Solo una volta posizionato sulla superficie lunare e testato, il sistema verrà messo in funzione attraverso comandi da Terra.

La nuova guerra fredda spaziale

Se la sfida tecnologica e scientifica non bastasse, c’è di più. Infatti, dietro il progetto si nasconde una competizione geopolitica di primaria importanza: chi controlla l’energia sulla Luna controlla il futuro dell’esplorazione spaziale.

Cina e Russia stanno sviluppando programmi paralleli per installare i propri reattori nucleari lunari entro il 2035, creando una corsa contro il tempo per assicurarsi la leadership tecnologica. Il primo Paese a installare un reattore operativo potrebbe dichiarare una “zona di esclusione” attorno al sito, limitando l’accesso degli altri e controllando risorse strategiche come il ghiaccio d’acqua. Sean Duffy ha dichiarato esplicitamente che “vogliamo arrivare prima e rivendicare per l’America” le aree lunari più promettenti.

La posta in gioco va oltre il prestigio nazionale: il controllo delle risorse lunari potrebbe determinare l’equilibrio di potenza del XXI secolo. Il ghiaccio d’acqua può essere trasformato in idrogeno e ossigeno per il carburante dei razzi, rendendo la Luna una stazione di servizio per missioni verso Marte e oltre.

L’elio-3, isotopo raro sulla Terra ma abbondante sulla Luna, potrebbe rivoluzionare la produzione energetica terrestre attraverso la fusione nucleare. Chi controlla queste risorse controlla il futuro dell’umanità nello spazio, motivo per cui la corsa al reattore lunare è diventata una priorità strategica nazionale.

A questo si aggiunge che gli Usa non sono i soli che stanno “correndo”. Infatti, anche Cina e Russia hanno ben chiari i loro obiettivi. A tal punto che non hanno firmato gli Accordi Artemis per la cooperazione spaziale promossi dagli Stati Uniti, stanno sviluppando un programma lunare congiunto indipendente. Questo crea il rischio di una divisione permanente della Luna in sfere di influenza, con conseguenze imprevedibili per la pace e la cooperazione internazionale.

L’accelerazione americana risponde proprio a questa minaccia, nel tentativo di consolidare la leadership occidentale prima che sia troppo tardi. La Luna rischia di diventare il nuovo teatro della competizione globale, con l’energia nucleare come arma strategica principale.

Tra costi, rischi e fantascienza

Il budget di tre miliardi di dollari appare modesto rispetto all’importanza strategica del progetto, ma solleva interrogativi sulla fattibilità finanziaria in un momento di tagli generalizzati. L’amministrazione Trump ha proposto una riduzione del 24% del budget NASA, da 25 a 19 miliardi di dollari, generando una contraddizione tra ambizioni e risorse disponibili. Tuttavia, il “One Big Beautiful Bill Act” ha stanziato quasi 10 miliardi aggiuntivi per la NASA fino al 2032, dimostrando che l’esplorazione spaziale rimane una priorità bipartisan. Gli esperti rimangono scettici sui tempi: cinque anni per progettare, testare e installare un reattore nucleare lunare sembrano ottimistici anche per gli standard NASA.

Non è finita qui. Infatti, i rischi di sicurezza, seppur contenuti, non sono trascurabili: un incidente durante il lancio potrebbe disperdere materiale radioattivo nell’atmosfera terrestre, anche se gli esperti sottolineano che l’uranio utilizzato avrebbe livelli molto bassi al momento del decollo.

Sulla Luna, l’assenza di atmosfera e acqua limiterebbe la dispersione di eventuali contaminazioni, mentre terremoti lunari e impatti meteoritici rappresentano rischi minimi ma non nulli. Il precedente del satellite sovietico Kosmos 954, precipitato in Canada nel 1978 spargendo detriti radioattivi, ricorda che gli incidenti nucleari spaziali non sono impossibili. La NASA ha però progettato sistemi di sicurezza multipli per minimizzare ogni eventualità.

Come dicevamo all’inizio, è una strana ironia che questo progetto ricordi l’inizio della serie TV “Spazio 1999”, dove un’esplosione nucleare sulla Luna scaraventava il satellite fuori dalla sua orbita. La realtà supera la fantascienza: mentre negli anni Settanta si immaginava la Luna come discarica per scorie radioattive, oggi diventa il sito della prima centrale atomica extraterrestre.

La differenza cruciale è che il reattore NASA sarà progettato per creare energia, non per stoccare rifiuti, trasformando la Luna da cimitero nucleare immaginario a centrale energetica reale. Il progetto rappresenta l’evoluzione dell’ingegneria nucleare dall’era della Guerra Fredda a quella della colonizzazione spaziale.

La corsa al reattore lunare rappresenta molto più di una sfida tecnologica: è il simbolo di una nuova era spaziale in cui energia, territorio e risorse diventano strumenti di potenza geopolitica. Entro il 2030 sapremo se l’America riuscirà a vincere questa scommessa da tre miliardi di dollari, o se dovrà guardare altri piantare la propria bandiera atomica sulla Luna.

Il futuro dell’esplorazione spaziale, quindi, si gioca sui 100 kilowatt di un reattore nucleare molto compatto da posizionare a 384.400 chilometri di distanza. Ma le conseguenze si sentiranno sulla Terra per moltissimo tempo.